Beiträge

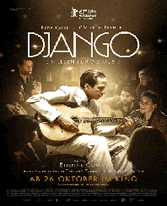

Django Reinhardt Der auf der 67. Berlinale 2017 gezeigte französische Eröffnungsfilm »Django - Ein Leben für die Musik« kam Ende Oktober in die deutschen Kinos |

|

| Der Titel des Films mag zweideutig anmuten: ein Leben, das gegeben/genommen wird für die Musik? Oder der Hinweis auf die Film-Biografie des Manouche-Gitarristen Django Reinhardt? Django Reinhardt (1910-1953) erspielte sich bereits in den 1930er Jahren mit seinem unverwechselbaren „Quintette du Hot Club de France“, das nur aus Saiteninstrumenten bestand, Ansehen und Ruhm, als erster europäischer Jazzmusiker und Gitarrist, anerkannt zu werden, dass selbst Amerikaner ihn akzeptierten. Das zeigt sich nicht nur darin, dass die bedeutendsten amerikanischen Kollegen wie etwa die Saxofonisten Coleman Hawkins und Benny Carter u.a., die sich zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs 1937 in Paris aufhielten und mit ihm zahlreiche Aufnahmen machten, sondern auch, dass Reinhardt auf Einladung des berühmten Duke Ellington 1946 zu Konzerten in den USA war. Die Handlung des Films widmet sich jedoch nicht diesen Jahren oder den Zeiten davor bzw. danach, sondern ignoriert den biografischen Verlauf, um sich speziell den Geschehnissen um 1943 zuzuwenden. Das unter deutscher Besatzung stehende Paris wird trotz der Popularität und Beliebtheit Reinhardts, der mit seinem umbesetzten neuen Quintett mit Klarinette und Schlagzeug in den führenden Clubs spielte und absurderweise sogar vor Besatzungsoffizieren auftrat, die explizit die sog. „entartete Musik“ wie den Jazz verfolgten und ethnische „unarische“ Minderheiten eleminierten, zum „heißen Pflaster“, zum unberechenbaren Aufenthaltsort für den Manouche, so dass er sich mit seiner Familie in die Schweiz absetzt. |

|

Hierauf liegt im Film der Akzent, der in Reinhardts Biografien eher weniger hervorgehoben wird. Denn auch am Lac Leman ist die Sicherheit fragil. Letztendlich bleibt der Gitarrist jedoch unbehelligt, was nicht heißt, dass ihn die Ereignisse nicht beeinflusst hätten. Die bekannte Reinhardt-Komposition »Folie à Amphion« soll als Reminiszenz aus dieser Zeit hervorgegangen sein, die Ende der 40er Jahre eingespielt wurde. Foto: Roger Arpajou (Weltkino) |

|